Tim Burton : Le troubadour, conteur et créateur d’univers

Johnny Depp définit Tim Burton comme « un artiste, un génie, un excentrique, un fou, et ami brillant, courageux, drôle jusqu’à l’hystérie, loyal, non conformiste et franc du collier.»

« Ce qu’il possède en lui, c’est un don peu commun. Dire de lui que c’est un réalisateur ne suffit pas. Le titre exceptionnel de « génie » lui sied mieux, car il n’excelle pas seulement dans le cinéma mais aussi dans le dessin, dans la photographie, dans le domaine des idées, de la pensée, de la perspicacité. »

En effet, Tim Burton est un Personnage, un Auteur, un toon en lui-même. Cette manière d’être à la fois fou et hypersensible, furieux et mélancolique, macabre et vivant, sombre et enfantin, d’ « être présent par absence ou absent par présence », Tim Burton la porte sur son visage pâle, dans sa chevelure en bataille, son élocution hasardeuse, ses gestes mal assurés, son goût pour les tenues noires ou blanches, et ses yeux écarquillés, toujours curieux, cachés derrière d’énormes lunettes bleues ou jaunes. Son cinéma transpire sa personnalité et parle bien mieux de lui que l’homme lui-même. Donnant le sentiment pérenne de sortir d’une soirée de débauche, Tim Burton est l’un des rares réalisateurs de la planète à avoir le statut de rock star, à pouvoir concilier tous les publics, des adolescents à la critique, des movies fans aux artistes les plus conceptuels. Mais qui aurait pu prédire que le jeune dessinateur de chez Disney allait devenir un réalisateur majeur, ancré dans la culture pop américaine pour son univers baroque et gothique ?

En effet, Tim Burton est un Personnage, un Auteur, un toon en lui-même. Cette manière d’être à la fois fou et hypersensible, furieux et mélancolique, macabre et vivant, sombre et enfantin, d’ « être présent par absence ou absent par présence », Tim Burton la porte sur son visage pâle, dans sa chevelure en bataille, son élocution hasardeuse, ses gestes mal assurés, son goût pour les tenues noires ou blanches, et ses yeux écarquillés, toujours curieux, cachés derrière d’énormes lunettes bleues ou jaunes. Son cinéma transpire sa personnalité et parle bien mieux de lui que l’homme lui-même. Donnant le sentiment pérenne de sortir d’une soirée de débauche, Tim Burton est l’un des rares réalisateurs de la planète à avoir le statut de rock star, à pouvoir concilier tous les publics, des adolescents à la critique, des movies fans aux artistes les plus conceptuels. Mais qui aurait pu prédire que le jeune dessinateur de chez Disney allait devenir un réalisateur majeur, ancré dans la culture pop américaine pour son univers baroque et gothique ?

Premiers pas au cinéma : la période Disney

Aîné des deux fils de Jean et Bill Burton, Timothy Walter Burton, dit Tim, naît en 1958 à Burbank, dans la banlieue de Los Angeles. C’est dans ce cadre à priori idyllique, parfaite représentation de l’American Way of Life décrit dans les films de Spielberg, que le jeune homme développe sa future vision morose de la banlieue américaine.

Le jeune Tim se sent mal dans sa peau et passe l’essentiel de son enfance en solitaire, éprouvant des difficultés autant à la maison qu’à l’école.

« Quand je tombe sur une photo de moi enfant, je ne vois que mes dents… Elles étaient énormes, démesurées, elles avaient grandi trop vite et le reste du corps n’a récupéré son retard que des années plus tard. Je ressemblais à un cheval, ça a duré pendant quinze ans, et à l’époque ça me rendait effroyablement triste. Mais ces dents honteuses et ma timidité maladive, m’isolant comme un forcené, m’ont transformé en ce que je suis.»

« A l’école, j’étais un cancre. Dès qu’on voulait m’inculquer quelque chose, je faisais la sourde oreille. Par pure réaction. Je ne sais pas d’où ça vient. Je me protège certainement. A l’école, je ne retenais rien. Tout ce qui m’en reste, ce sont les noms de certains nuages.»

Au soleil de la Californie, le jeune Tim préfère les salles obscures et la télé, où il voit et revoit les films de monstres comme Godzilla d’Inoshiro Honda, Frankenstein de James Whales, King Kong de Merian Caldwell Cooper, The Creature from the Black Lagoon de Jack Arnold, Dracula de Tod Browning, et les films de la Hammer…

Au soleil de la Californie, le jeune Tim préfère les salles obscures et la télé, où il voit et revoit les films de monstres comme Godzilla d’Inoshiro Honda, Frankenstein de James Whales, King Kong de Merian Caldwell Cooper, The Creature from the Black Lagoon de Jack Arnold, Dracula de Tod Browning, et les films de la Hammer…

Il découvre Vincent Price et l’excentricité du réalisateur Ed Wood. Il apprécie les livres pour enfants du Dr Seuss, dont le célèbre The Cat In The Hat et The Grinch That Stole Christmas, dont il s’est inspiré pour créer The Nightmare Before Christmas (L’Étrange Noël de monsieur Jack). Des histoires simples en apparence, mais d’une grande complexité symbolique. Il dévore également les contes pour enfants, son favori restant La Belle et la Bête (le conte, surtout pas la version Disney!).

Le jeune Tim se distingue très tôt par son originalité et son goût pour les plaisanteries à tendance macabres, ce qui lui vaut parfois des ennuis. Il se révèle également très doué pour le dessin, qui représente pour lui autant un échappatoire du monde réel qu’un langage à part entière. Une passion qui ne quittera plus.

«Je ne parle pas beaucoup, ni très bien. Dessiner a été un moyen de m’exprimer sans parler. Transformer ses émotions en création est important pour tout le monde.»

Une passion qui se double d’un goût prononcé pour la réalisation cinématographique. Doté d’une caméra Super 8, il réalise avec quelques amis de petits court métrages, mêlant souvent animation en stop-motion et prises de vues réelles.

En 1976, alors âgé de 18 ans, Tim est repéré par des cadres de Disney et obtient une bourse pour intégrer CalArts (California Institute of Arts), une école fondée par le studio pour constituer un “réservoir” de talents. Il passe à Calarts trois années difficiles, incapable d’intégrer les “codes” formatés, de supporter l’enseignement “militaire”, refusant de faire des concessions sur ses opinions artistiques et comprenant mal qu’on exige de lui d’être «à la fois un artiste et un zombie œuvrant sans personnalité. Il faut être quelqu’un d’unique pour pouvoir faire coexister ces deux états dans un même cerveau.»

Embauché par Disney, Burton ne parvient pas à dessiner ce que le studio désire. Son travail en tant qu’animateur sur Rox et Rouky se révélera laborieux.

«Je n’arrivais même pas à imiter le style Disney. Les miens [renards] ressemblaient à une route défoncée.(…) J’avais l’impression de subir le supplice de la goutte d’eau. (…) Je n’avais pas la force d’endurer cela, c’était au-dessus de mes forces.»

Le manichéisme de Disney n’existe pas chez Tim Burton, qui préfère mettre en scène des personnages à la psychologie plus complexe, qui ne sont ni tout à fait bons, ni tout à fait méchants. Après cette période difficile et un essai toujours infructueux en tant qu’artiste-concepteur sur Taram et le Chaudron Magique, il reçoit 60 000 $ pour réaliser en 1982, à partir du scénario qu’il a rédigé, son premier court-métrage (5 min 52 secondes), un petit bijou d’animation largement autobiographique et à la tonalité expressionniste, Vincent.

Le film en stop-motion met en scène un enfant, Vincent Malloy, dont le rêve est d’être Vincent Price, acteur à la voix ténébreuse coutumier des films d’épouvante, et surtout idole de Tim Burton. Une voix off, celle de l’acteur lui-même, récite sur les images le poème écrit par Tim sur un ton proche des textes d’Edgar Allan Poe, et clôture le court-métrage sur une citation du poème Le corbeau.

Disney est effrayé par la noirceur de ce court-métrage et le met au placard. Il ne sortira qu’en supplément dans le DVD édition spéciale de L’Étrange Noël de monsieur Jack en 1993. Malgré tout, Burton est choisi pour mettre en scène un court métrage un peu plus long, (29 minutes), son premier film avec des acteurs et des décors réels, Frankenweenie, un hommage aux films d’horreur des années 1930. Ce moyen-métrage est une variation du film Frankenstein où un enfant joue les apprentis sorciers en faisant ressusciter son chien Sparky, après que celui-ci se soit fait renverser par une voiture. Il dirige Shelley Duvall (Shining) et la toute jeune Sofia Coppola (dans un rôle secondaire). On y retrouve une bonne part de fantastique, un soupçon d’horreur et une grosse dose de comique.

Tim Burton claque finalement la porte des studios Disney en 1984. S’il garde un souvenir amer de la maison aux grandes oreilles, cette période reste pour lui une époque d’ébullition créative. Son style se définit, et de nombreux projets naissent dans son esprit.

La naissance de l’auteur

Il ne lui faudra pas longtemps pour se voir offrir sa chance. Grâce à Paul Reubens, tout d’abord. L’idole des enfants américains vient trouver Burton pour réaliser une adaptation de son « Pee Wee Herman Show » sur HBO. C’est la première fois que le jeune réalisateur a affaire à un gros studio hollywoodien, la Warner Bros. Bien que le film soit tourné en moins d’un mois avec un faible budget,le jeune réalisateur parvient à insuffler sa touche personnelle à ce road trip burlesque et coloré à travers les Etat-Unis. Pour la musique du film, il fait appel au chanteur du groupe Oingo Boingo, Danny Elfman, une rencontre qui s’avérera décisive.

Le succès du film lui permettra de mettre en scène Beetlejuice en 1988, l’occasion pour Burton de s’affranchir un peu de la surveillance permanente des studios et de se distinguer par la force graphique qui se dégage, définissant une véritable identité visuelle.

«On me demande souvent : « mais quand vas-tu enfin tourner un film avec des personnes réelles? « Comme je ne sais pas très bien ce que signifient des mots comme « normal » ou réel », je réponds : « qu’est-ce que la réalité? » ou « qu’est-ce que la normalité?»

La Warner qui a acquis, en 1979, les droits d’adaptation du comics de Bob Kane, Batman (1939), propose alors à Tim Burton de porter le projet sur grand écran. Depuis toujours, le jeune homme est séduit par la face cachée, la double personnalité de l’homme chauve-souris. Pour lui, Batman n’est pourtant pas un super-héros au sens propre du terme (possédant des super-pouvoirs), mais un homme ordinaire qui endosse un costume de justicier. Il n’hésite donc pas à réinventer le genre, en proposant un personnage sombre et tourmenté, beaucoup plus proche du comics original et surtout des travaux de Frank Miller et Alan Moore des années 80. La Warner est inondée de plus de cinquante mille lettres de protestations de fans mécontents.

Ce qui n’empêchera pas Burton de réaliser la suite, Batman Le Défi, en 1992. Encore plus noir, macabre et torturé que le premier, ce nouvel opus prend des allures de conte gothique et de carnaval inquiétant. La place prépondérante accordée aux méchants dans ces deux films lui vaut la colère des fans, ce qui n’empêchent pas les films de cartonner au box-office.

«On m’a souvent dit que je m’étais désintéressé de Batman pour mettre en avant le Joker; pareil dans Batman, le défi, au sujet du Pingouin et de Catwoman. C’est faux. Tous les personnages m’intéressent, leur dualité m’intéresse. Batman est un homme de l’ombre, et il désire y rester. Je me dois de respecter cette convention. »

Entre ces deux super-productions, Burton réalise un manifeste d’amour à un cinéma décalé, proche de Fellini ou de Tati : Edward aux mains d’argent. L’occasion pour lui de souffler un peu, mais aussi de montrer sa vision très personnelle de sa jeunesse et des traumatismes qu’elle a pu engendrer.. Le parcours d’Edward ressemble en effet à celui du jeune Burton dans la banlieue de Burbank où il a grandi:

«Edward a beaucoup à voir avec mes souvenirs d’enfance à Burbank, l’une des banlieues de Los Angeles où la population est blanche et très classe moyenne. Pendant toute mon enfance, je me suis senti bizarre. Il y avait quelque chose d’étrange qui planait dans cette ville. Les gens y étaient artificiellement amicaux.»

De l’artiste branché au roi du box-office

Vidé par le tournage de Batman, Le Défi, Burton traverse au début des années 90 une phase de dépression, et songe même à arrêter le cinéma.

«Il y a [dans l’industrie du cinéma] tellement de forces qui peuvent te démolir – les critiques, le box-office et le film lui-même – que ça t’oblige à garder une certaine humilité, à garder les pieds sur terre.»

«La cruauté fait partie du cinéma, elle en est même fondatrice.»

Malgré tout, il enchaîne coup sur coup trois nouveaux films, au rythme de un tous les deux ans. C’est d’abord L’Etrange Noël de Mr Jack, inspiré d’un poème qu’il a lui-même écrit, et dont Disney détient les droits. Les producteurs en confieront la réalisation à Henry Selick, mais ce petit bijour d’animation en stop motion reste son projet, avec son histoire, ses personnages et son univers visuel.

En 1994, Burton met en scène Ed Wood, récit de la vie farfelue d’Edward Davis Wood Junior, réalisateur affublé de façon posthume du titre de « plus mauvais réalisateur de l’histoire ». Le film est un biopic autant qu’un hommage. Burton devait dans un premier temps seulement le produire mais, séduit, il décide rapidement d’en assumer la réalisation. Il est très probable que l’intérêt du réalisateur pour ce film et sa mise en avant de la relation Wood/Lugosi ait un rapport avec son histoire personnelle avec Vincent Price, mort peu auparavant.

Le film offre un aperçu de la polyvalence de Tim Burton que l’on croit souvent -à tort- incapable de faire autre chose que des films « gothiques ». C’est un succès critique mais un échec commercial, seul film de Tim Burton à avoir fait un chiffre d’affaire inférieur à son budget de départ.

En 1996, il signe Mars Attacks !, inspiré d’un jeu de cartes à collectionner lancé par une marque de chewimg-gum. Le réalisateur se pose à l’époque beaucoup de questions sur l’évolution politique du monde et en particulier de l’Amérique, et aime la dimension critique que le film peut apporter à cet égard. Malgré une pléiade de stars le film, qui sort en 1996, est très mal accueilli par une Amérique souvent trop patriotique et pudique. Il n’emballe ni la critique, ni le public qui lui préfère Independence Day, film traitant du même sujet mais sur un ton plus dramatique, et à grands coups d’effets spéciaux. Malgré tout, le film est un succès en Europe, où la critique décalée du réalisateur à l’égard de son propre pays amuse beaucoup.

C’est donc avec un statut paradoxal que Tim Burton revient à ses premiers amours avec le conte gothique en mettant en scène une nouvelle de Washington Irving, Sleepy Hollow. Fraîchement débouté de Superman Lives, celui-ci accueille le projet comme une bouffée d’air frais, motivé par le fait qu’il n’avait encore jamais réalisé de films d’épouvante, le genre qu’il affectionne pourtant le plus.

Burton renoue dès lors avec le succès critique et commercial, malgré la classification R (interdit aux moins de 17 ans non accompagnés d’un adulte) aux États-Unis. Il déclare à ce propos : «en tournant Sleepy Hollow, j’ai pensé à mes réactions de spectateur enfant : je détestais que l’on me ménage, je voulais être confronté aux images, si dures soient-elles. Je me souviens de mes cris lorsque j’ai vu Le Masque du démon de Mario Bava. Crier était pourtant une des manières les plus rassurantes d’avoir peur puisque le film était une fantaisie».

Ce succès lui permet de s’attaquer à un autre gros projet de la Fox : un remake de La Planètes des Singes, le film culte de 1968. En projet depuis plus de dix ans, cette nouvelle adaptation du roman de Pierre Boulle obtient de bons résultats, atteignant les cent soixante-treize millions de dollars de bénéfices sur le sol américain.

C’est au tour de la Columbia de faire les yeux doux à Burton, en lui proposant l’histoire de Big Fish, celle d’un homme qui va devenir père mais qui va également perdre le sien dans un scénario faisant l’éloge de l’imaginaire face à la platitude du monde rée. Tim Burton ne peut que se retrouver dans cette histoire dont les événements sont très synchrones avec sa vie. Le style du cinéaste change d’orientation, mais sa griffe demeure visible dans l’univers fantastique qu’il déroule.

La thématique de la paternité se retrouve aussi dans son film suivant, Charlie et la Chocolaterie. Adaptation d’un livre pour enfants de Roald Dahl, le sujet central de l’œuvre est avant tout l’éducation. Burton nouveau père ne peut donc y être que sensible. En mettant en scène les enfants terribles gâtés par une éducation moderne, Burton traduit ses inquiétudes… Et confirme une vision assez traditionnelle de la cellule familiale comme base solide de l’épanouissement.

Quatre mois plus tard, retour à l’animation. En 2005, Tim Burton revient à ses premiers amours avec Les Noces Funèbres, intégralement tourné en stop-motion. Les scènes ainsi que les personnages ont été dessinés par le cinéaste lui-même. Tourbillon perpétuel d’émotions, ce dessin animé à l’esthétique gothique la plus pure est animé par une magie rare pour un film d’animation.

«Ce thème du monde des vivants paraissant plus mort que celui des morts, je l’ai en moi depuis longtemps.»

Un thème qu’il explore de nouveau (dans une moindre mesure) avec Sweeney Todd, sa première comédie musicale en prise de vue réelle. On est pourtant loin de la magie et de l’univers enchanté de L’Étrange Noël de Monsieur Jack, dans ce conte morbide et sanglant aux tons presque noirs et blancs. Les résultats au box-office confirment le plus grand aura de Burton outre-Atlantique, où le film rapporte le double de la somme engrangée aux États-Unis.

La sensation arrive en 2010, lorsqu’il se voit confier l’adaptation en prises de vues réelles d’Alice au Pays des Merveilles par Disney. S’il ne s’est jamais senti particulièrement touché par le récit imaginé par Lewis Caroll, Burton accepte le challenge, contre la possibilité de refaire son premier court-métrage sous forme de long. Bien lui en a pris, au final, puisque le film sera son plus gros succès, et l’un des records de l’année, franchissant allègrement la barre du milliard de dollars de recettes.

Burton reviendra ensuite à des scores plus modestes avec Dark Shadows en 2012, l’adaptation (une nouvelle fois) du soap opéra éponyme diffusé dans les années 1960.

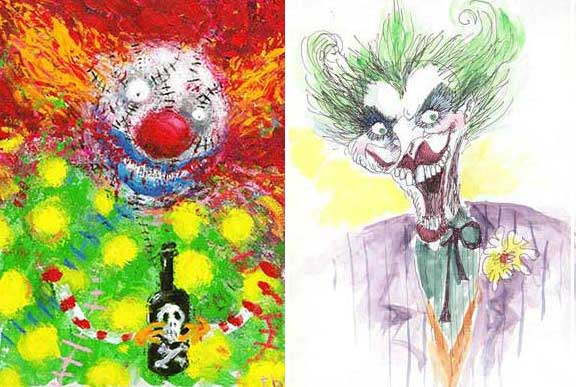

Ce poète aux multiples facettes, cet amoureux des images, valait bien que l’on se penche plus en détails sur sa filmographie. Cinéséries-Mag vous propose donc un retour sur ses films, à l’occasion de la sortie de Big Eyes, son nouveau projet. Sans oublier de saluer au passage l’artiste visionnaire et le dessinateur de génie, dont voici quelques croquis :

Filmographie sélective Tim Burton:

1985 : Pee-Wee Big Adventure

1988 : Beetlejuice

1989 : Batman

1990 : Edward aux mains d’argent

1992 : Batman : Le Défi (Batman Returns)

1994 : Ed Wood

1996 : Mars Attacks!

1999 : Sleepy Hollow

2001 : La Planète des singes

2003 : Big Fish

2005 : Charlie et la Chocolaterie

2005 : Les Noces funèbres

2008 : Sweeney Todd

2010 : Alice au pays des merveilles

2012 : Dark Shadows

2012 : Frankenweenie

2014 : Big Eyes

Dans les films de Tim Burton, la musique est un personnage à part entière. Nous achèverons cette rétrospective par une mise en lumière de sa formidable collaboration avec son compositeur fétiche: Danny Elfman.