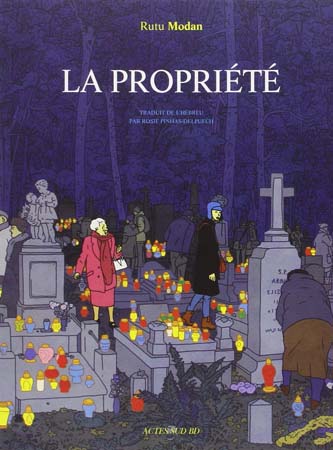

La propriété, c’est celle que la famille de Régina Segal avait abandonnée à Varsovie en 1939 pour échapper aux Nazis. Qu’est-elle devenue et est-ce possible d’en profiter à nouveau ? Voilà ce que Régina et sa petite-fille Mica veulent savoir en faisant le voyage de Tel-Aviv à Varsovie plus de 60 ans après.

Mica, charmante Israélienne d’environ 25 ans, accompagne sa grand-mère jusqu’à Varsovie, pour tenter de rentrer en possession de ce bien de famille abandonné dans l’urgence. Bien évidemment, depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. D’ailleurs, Régina qui était une jeune fille avec l’avenir devant elle est désormais une vieille dame un peu capricieuse qui ne réalise pas toujours la portée de ses actes, au point qu’on peut se demander si elle ne commence pas à perdre la tête. Déjà, il semblerait qu’elle n’ait pas dit grand-chose à Mica sur la nature réelle de la propriété qu’elle cherche à récupérer : un simple appartement ou bien un immeuble ? Et à quelle adresse ? Détient-elle un titre de propriété ou va-t-elle le rechercher sur place ? D’autre part, pourquoi se décide-t-elle à entreprendre le voyage à ce moment, alors qu’elle aurait pu l’envisager depuis longtemps ?

Entre spoliation et héritage familial

La suite va répondre à ces questions, tout en abordant beaucoup d’autres points tout au long de sept chapitres (aux longueurs très inégales), correspondant aux sept journées du voyage aller-retour de Régina et Mica. Il est donc question du devenir des Juifs qui ont fui la Pologne pendant la guerre, pour aller vivre en Israël (sans oublier les victimes des nazis, puisque l’avion emmène des jeunes qui doivent visiter des camps de concentration). La question de la spoliation de leurs biens polonais est évoquée par le biais d’une fiction qui vaut quelques surprises, en particulier parce que l’histoire de la famille Segal se révèle plus compliquée que ce qu’on imagine d’abord. Dans cette famille, la propriété de Varsovie, probablement devenue un peu mythique, est semble-t-il perçue comme un potentiel héritage de valeur (humour juif autour de l’intérêt supposé pour l’argent). Dans l’histoire intervient alors la position trouble de Tzilla, tante de Mica et sœur de son père mort il y a peu. Craignant que sa part d’héritage ne lui échappe (ou cherchant à accélérer le mouvement), Tzilla s’est débrouillée pour que son ami Avram Yagodnik surveille Régina et sa petite-fille à Varsovie. Avram a un alibi pour prendre le même avion qu’elles, mais son physique et son comportement ne correspondent absolument pas à la discrétion nécessaire, ce qui nous vaut quelques situations de type comédie.

L’objectif avoué peut en cacher un autre

Avec son style qui tient beaucoup de la ligne claire, on n’attend pas forcément de Rutu Modan une BD complexe. Sa complexité émerge donc progressivement, après un début où une certaine loufoquerie peut inciter à se demander où la dessinatrice veut en venir. Dès l’aéroport (Tel-Aviv), Régina fait tourner en bourrique aussi bien sa petite-fille que les douaniers. Bien présent, l’humour imprègne tout l’album, avec ses nombreuses incongruités. La complexité vient autant de l’intrigue où les différents personnages agissent chacun selon des intérêts différents, mais aussi selon leur passé (celui de Régina notamment, mais également celui de ceux qui sont restés en Pologne) et leur vécu. L’album montre avec un bonheur certain la vie du moment à Varsovie, avec l’héritage du passé que certains aimeraient carrément faire revivre. On réalise progressivement que Régina ne pense pas qu’à récupérer un bien immobilier. À l’hôtel, dans un bottin, elle repère l’adresse d’un endroit (comme un restaurant, dans un appartement) où elle va demander une spécialité culinaire avec d’autres idées derrière la tête…

Maîtrise narrative

Rutu Modan se montre également très inspirée pour explorer les possibilités narratives du médium BD. Ainsi, elle utilise trois polices de caractères différentes pour trois langages différents, selon les situations et les personnages (hébreu, polonais et anglais). L’album comportant la mention « traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech », on peut supposer que la version française retranscrit assez fidèlement ses intentions. Ainsi, par moments, certains interlocuteurs ne peuvent pas se comprendre. Pour le faire sentir, la dessinatrice place des gribouillis dans certaines bulles, avant qu’un autre personnage traduise à celui qui n’a pas compris, ce qui permet au lecteur (à la lectrice) de comprendre à son tour. Dans le même registre inventif, Rutu Modan met deux personnages côte à côte tous les deux au téléphone en même temps, mais avec deux interlocuteurs différents. On découvre les deux conversations en parallèle, car elles font toutes deux avancer l’intrigue. Cela ressemble beaucoup à une situation de split screen au cinéma, sauf qu’on remarque que cela fonctionne avec la BD car on peut suivre les deux conversations, alors que cela ne fonctionnerait pas au cinéma car les deux conversations se mêleraient pour créer de la confusion. Ces particularités de narration ne visent pas à souligner la maîtrise de Rutu Modan, car elles sont systématiquement au service de son intrigue.

Une originalité bien élaborée

On trouve donc émotion et fantaisie dans cette BD (Fauve d’Angoulême : Prix spécial du jury 2014) qui aborde des sujets particulièrement graves. Ceci est à mettre en parallèle avec son aspect esthétique. La ligne claire donne une bonne visibilité et un réel confort de lecture (ce qui compte pour un roman graphique de 232 pages), alors que la narration entrecroise pas mal de fils qui demandent par moments à être démêlés. Par ailleurs, la lisibilité du dessin tient au fait que l’essentiel des planches comporte trois bandes, le reste étant sur deux bandes. À noter que Rutu Modan a bénéficié d’une assistance pour le scénario (Tirza Biron) et pour la colorisation (Hila Noam et Michal Bergman). Ces indications figurent en fin d’album, l’ultime page étant présentée comme un générique de film attribuant un nom d’acteur pour chaque personnage de la BD, tout en précisant que tous les personnages sont bien fictifs. Cela m’incite à penser que Rutu Modan a pris comme modèles physiques, les personnes citées dans ce générique.